‘Sweet Tooth’ e ‘Orphan Black’: quando ser diferente é muito perigoso

De híbridos a clones, séries mostram os riscos da barbárie alimentada pela ignorância Blogs e Colunas | Levando a Série 02/07/2021 16h15 - Atualizado em 02/07/2021 16h17A saga dos mutantes mostrada nos vários filmes X-Men explorou as dificuldades de ser diferente num mundo onde, semelhante ao real, campeiam a intolerância e a falta de empatia. O medo do desconhecido não raro alimenta agressões em vários níveis, podendo chegar ao limite de sua expressão, o assassinato. As duas recomendações de hoje, ambas disponíveis na Netflix, apresentam histórias que se desenrolam nesse universo.

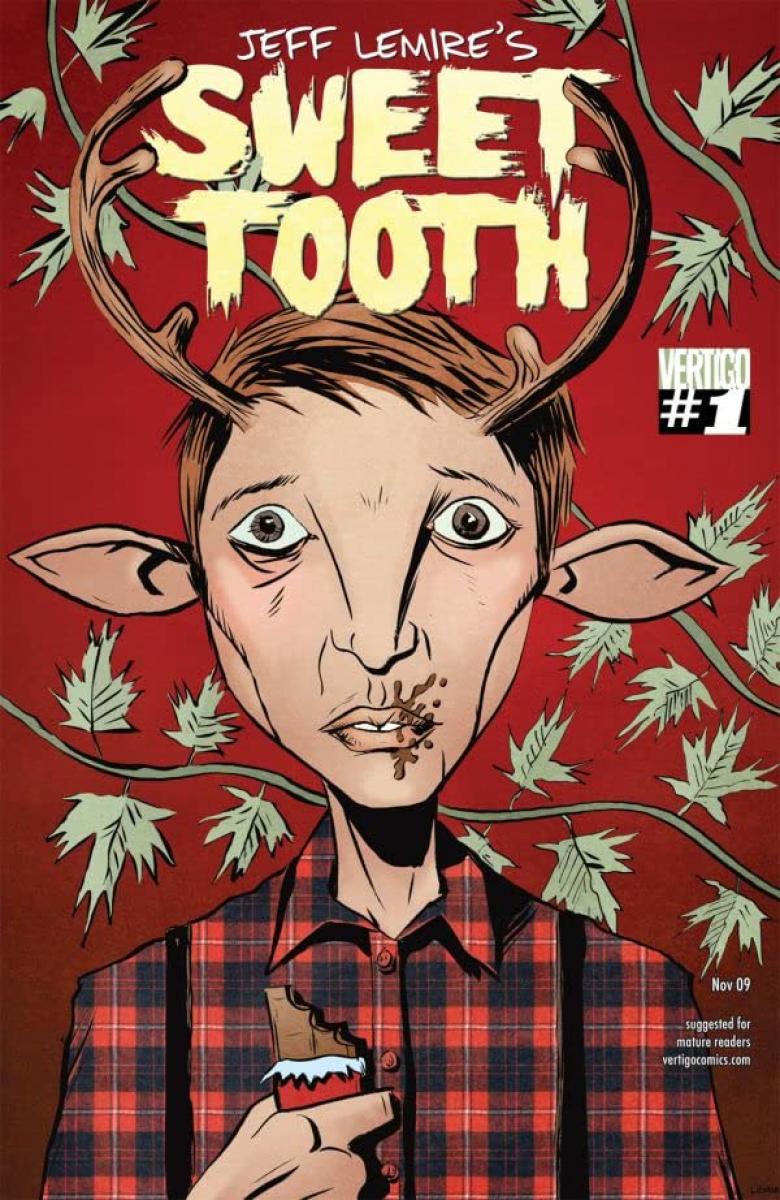

A primeira é um grande sucesso atual da plataforma, presente no campo “Top 10 no Brasil hoje” desde seu lançamento no mês passado: Sweet Tooth (Bico Doce, na versão em português). A segunda é outro grande sucesso, este encerrado em 2017: Orphan Black, cuja tradução literal seria “órfão preto”, mas refere-se aos órfãos "de preto", escondidos durante o regime da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, responsável por experiências científicas secretas. Voltamos já a essa história.Sweet Tooth se passa em um futuro distópico, quando grande parte da humanidade morre dizimada por um vírus, o “Grande Flagelo”. O episódio piloto da série foi gravado em 2019, anterior portanto à pandemia de covid-19, doença cujo efeito letal todos passamos a conhecer, ainda que não em tamanha escala. O novo coronavírus em nada inspirou o enredo, uma adaptação dos quadrinhos homônimos, de Jeff Lemire, publicados pelo selo Vertigo, braço da DC Comics.

Enquanto a espécie humana perdia a luta para o Grande Flagelo, as crianças que nasciam eram híbridas de animais. Isso é contado em flashbacks, pois a série se passa dez anos após tal apocalipse, com o personagem principal já nessa idade: o adorável Gus, um menino como qualquer outro, não fossem seus chifres e irrequietas orelhinhas de cervo, além de sentidos apurados, em especial o olfato.

O caos instaura-se no mundo. No resumo de um sobrevivente, “é uma merda, sem regras, sem leis; depois que a internet caiu, acabou”. Não se sabe se as crianças híbridas geraram o vírus ou se ocorreu o contrário: nasceram assim por causa dele. Há bebês com asas, pelos, bicos, uma mistura de humanos com diversos animais. O fato é que tornam-se indesejados, alvos de matança para que suas cabeças virem troféus em paredes ou usados como amostras em experiências. Em geral, inexiste piedade pelos híbridos, na série quase sempre muito fofos, diferentemente da HQ que lhe deu origem, cujo gênero é mais próximo do horror.O menino-cervo foi salvo da barbárie ainda bebê, levado pelo Paba (Will Forte), como Gus o chama, ao parque nacional de Yellowstone – o primeiro fundado nos EUA -, área preservada onde encontraram meios de subsistência. Paba (Will Forte) cria o híbrido sob um discurso de total cautela quanto aos humanos sobreviventes, ao mesmo tempo em que inspira nele sentimentos basilares a meu ver, entre eles bondade e compaixão.

Como na maior parte das histórias de cenário pós-apocalíptico, existem humanos que aproveitam o caos para liberar o que há de pior dentro deles. Em Sweet Tooth, essa turma se une sob o título de “Últimos Homens”. Gus é salvo de um grupo dessa má estirpe por um ex-jogador de futebol americano, Jep (Nonso Anozie), que finda virando um protetor do menino-cervo, ainda que involuntariamente. Na verdade, Jep faz de tudo para se livrar da companhia de Gus, mas sucumbe às muitas qualidades do híbrido encantador – tal e qual ocorre com o público. A primeira temporada da série – de continuidade muito provável – se desenrola na viagem de Jep e Gus para o Colorado, onde o menino espera encontrar a própria mãe, com base em pistas que obteve por intermédio do Paba. Nessa jornada, a gente vai conferindo que, mesmo em condições tão adversas e sombrias, dá para redescobrir o melhor de si, desde que aberta a porta para tal processo. O catalisador desse aprimoramento pessoal é justamente Gus. Há vários outros personagens, que transitam desde o foco na sobrevivência, própria e de seus entes queridos, até a busca por uma cura do vírus, que ameaça retornar em uma segunda onda. Entre eles, está a jovem conhecida como “Ursa” (Stefania LaVie Owen), responsável por arregimentar um grupo em defesa dos híbridos, a quem encara como criações divinas. E, claro, não poderia faltar o vilão-mor, o autoproclamado general Abbott (Neil Sandilands), um idiota sádico cuja milícia de “Últimos Homens” detém o controle sobre quase tudo que restou da América do Norte.Fazem ainda parte de tramas aparentemente secundárias a ex-terapeuta Aimee (Dania Ramirez), que se dedica a abrigar híbridos no zoológico abandonado onde vive, e o médico Adi Singh (Adeel Akhtar), em sua busca incansável pela cura do vírus, por uma motivação bem particular. Um dos mais evidentes méritos de Sweet Tooth é associar com muita competência quase todos os personagens, de formas inesperadas e sedutoras que nos levam a ansiar pela continuação da série, ainda não confirmada.

O ator mirim canadense Christian Convery, cujo talento na interpretação do protagonista Gus seguramente contribui para o sucesso de Sweet Tooth, teve uma singular interação com o Brasil. A Netflix divulgou um vídeo dele vestido com a camisa retrô do Atlético-MG, emprestada por um colega brasileiro da escola, a partir de quem se tornou inclusive fã do atacante Hulk. Conforme registrou o jornal Lance, ao descobrir a história, o perfil oficial do Atlético-MG resolveu mandar uma mensagem especial para o ator, na qual brinca com o fato de, no vídeo, Christian experimentar brigadeiro, doce genuinamente nacional. “Você vai adorar nosso pão de queijo”, diz o Galo, que encerra jocosa e carinhosamente: “Por favor, venha para o Brasil - é seguro para crianças híbridas”. Sinceramente, numa circunstância real, eu não teria tanta certeza.Passemos à segunda sugestão, Orphan Black, série canadense produzida em conjunto pela BBC America e o canal Space, cujos direitos de exibição foram posteriormente comprados pela Netflix. A história pega um barco já fartamente explorado, embora em contextos diversos: experiências científicas da alçada governamental que fogem ao controle. É o caso, por exemplo, de Stranger Things, já recomendada aqui.

Como em Sweet Tooth, Orphan Black faz da perseguição e do assassinato elementos da narrativa, em que os diferentes agora são frutos de clonagem humana. E apesar desse tema também não ser novidade no universo do entretenimento, a série o eleva a um patamar que vale muito a pena conferir. Tudo começa quando Sarah Manning, uma jovem de trajetória errática e moralmente questionável, já que eventualmente descambando para a vigarice, está numa estação de trem e percebe uma mulher de comportamento curioso. A estranha tira os sapatos, deixa a bolsa no chão e Sarah, ao se aproximar e ver seu rosto, fica aturdida: como num espelho, está diante do reflexo dela própria. Em segundos, a moça misteriosa se joga na frente de um trem. Ainda sob impacto da cena horrível da qual foi testemunha, Sarah foge, não sem antes pegar a bolsa da suicida, por cujos documentos descobre se tratar da agente policial Elizabeth Childs.

Vislumbrando uma oportunidade de conseguir dinheiro para cuidar de sua filha Kira, de oito anos, Sarah substitui a falecida, a princípio só pelo tempo de esgotar a conta bancária desta. É a largada para uma história fascinante, cujos criadores, Graeme Manson e John Fawcett, exploraram muito além da ficção científica, ao apresentar a multiplicidade da experiência feminina, os conceitos de irmandade e de família sob prismas libertários, portanto claramente inadequados a uma audiência conservadora.

Só que o público alvo não era esse mesmo. Um dos meus personagens preferidos é o irmão de Sarah, Felix (Jordan Gavaris), gay assumidíssimo, de bem com a vida e afeito à paz. Fora do arco dos clones, minha outra favorita é a mãe adotiva de Sarah e Felix, Siobhan, uma guerreira eficaz que se mudou com eles da Inglaterra para os Estados Unidos, ao receber o alerta de que Sarah estava na mira de assassinos. A atriz que interpreta essa mãe obstinada, peculiar e um tanto feroz, a irlandesa Maria Doyle Kennedy, reconheci de imediato posteriormente, na espetacular Outlander, como Jocasta Cameron, a tia cega e rica do protagonista tudo-de-bom James Fraser. Dito isso, assumo a dificuldade de comentar Orphan Black sem cair no território do spoiler. São reviravoltas sucessivas, que mantém o interesse pela história, valiosa por si só. Mas agora vamos aos clones e à constatação, para mim cereja do bolo, azeitona da empada, do impressionante talento exposto pela atriz canadense Tatiana Maslany. Essa mulher faz mais de dez personagens e consegue diferenciar todas elas, atuação que me marcou profunda e definitivamente.Além da já citada Sarah Manning, ela incorpora a adequada socialmente mãe/esposa/dona de casa Alison Hendrix; a cientista lésbica Cosima e a letal Helena, entre outros pelo menos nove clones. Só assistindo Orphan Black para ter a dimensão do que me soa como o papel exato na hora exata, e Tatiana Maslany honrou a oportunidade, ouso imaginar que em nível talvez surpreendente até para si mesma. Pelos múltiplos papeis em Orphan Black, ela recebeu por dois anos seguidos – em 2013 e 2014 - o Critics´s Choice Television Awards na categoria "Melhor Atriz em Série Dramática", a mesma em que faturou o Emmy em 2016. Por mim, merecia mais.

Assim, de enredo muito bem construído e brilhantemente interpretado, Orphan Black entrega ao público um insólito e valoroso senso de família, a partir da união entre as “sestras” – como passaram a se intitular as sisters (irmãs), adotando a pronúncia de Helena, nascida no Leste Europeu. É ficção científica da melhor qualidade, com o bônus de mergulhar lindamente na experiência humana, em especial a das mulheres.

Como disse a deusa Tatiana Maslany à revista Marie Claire, “Estávamos contando aquela história desde o primeiro dia sobre autonomia, sobre a comunidade em oposição ao indivíduo, e sobre nossas diferenças realmente nos unindo e nos tornando mais fortes”. Acho lindo.

Por fim, me despeço com as palavras do educador Paulo Freire, até hoje reconhecido mundialmente: “A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades”.

Para maratonar:

Sweet Tooth – uma temporada com oito episódios, disponível na Netflix;

Orphan Black – cinco temporadas, total de 50 episódios, completa na Netflix.

Monica Pinto é Jornalista, editora do portal F5News, mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná e viciada em séries

E-mail: monica.pinto@f5news.com.br

O conteúdo e opiniões expressas neste espaço são de responsabilidade exclusiva do seu autor e não representam a opinião deste site.